Una caricia para Obertina

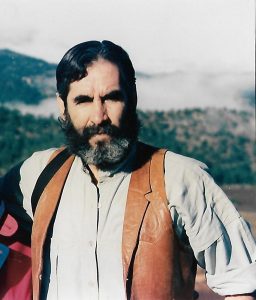

Por Jesús Vargas Valdés

Mi abuela materna tenía una hermana menor que había emigrado a Kansas en los años de la Revolución. Yo no había nacido cuando ella y su marido hicieron el primer viaje a Parral, después de muchos años en que se habían olvidado de la abuela y de sus hermanas. Entiendo que en los años siguientes se hizo costumbre que cada año hacían el viaje; tuve conciencia de esa presencia distante a los cuatro o cinco años.

Era un acontecimiento, porque llegaban en carro nuevo cargando montón de ropa usada que se repartía entre mi madre y sus dos hermanas; lo que más me llamaba la atención era la hielera de lámina repleta de carnes frías y no sé qué tantas cosas conservadas en «hielo seco». Así se le decía.

Cuando andaba yo entre los seis años llegaron acompañando a la tía su hijo y la nuera: formaban un matrimonio más o menos joven que después de muchos intentos no habían logrado tener hijo. Los dos eran mexicanos nacidos allá, buenas personas. Ahora, después de tantos años, puedo suponer que mi madre no comprendió al principio la razón de esa visita.

El caso es que al año siguiente regresaron, y, entonces ya le pidieron a mi madre que les diera en adopción a Jesús, que ellos se encargarían de su educación hasta la Universidad y que nada le faltaría en Estados Unidos. Uno de sus argumentos era que mi madre tenía muchos hijos y que no iba a extrañarlo. Desde el primer momento, con pena y desconcierto, porque le tenía mucho respeto a la tía y a su hijo, mi madre se negó respondiendo que ella no sería capaz de desprenderse de ninguno de sus hijos.

No sé cuántos años más regresaron e insistieron, pero mi madre, con la pena y todo, no cedió. En aquellos años yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando cursaba la secundaria y el primo con la esposa habían dejado de viajar a Parral salió el tema: lo platicó una de mis tías como una simple anécdota, lo escuché de esa manera, «me quedé como si nada».

Cuando me fui a estudiar a México empecé a entender a mi madre. Ella se había desprendido de su hijo mayor cuando él solo tenía quince años, lo había soltado así nomás aprovechando una beca que el sindicato de los mineros había conseguido en el Politécnico. Después, cuando el mayor había empezado a trabajar, ella le pidió que se llevara a los gemelos. Seguí yo y luego los hermanos menores. Solo ella sabía lo que sufría con cada una de las ausencias. Cuando regresábamos a Parral se desvivía por atender al que iba llegando, y, la verdad era que nos comportábamos como si lo mereciéramos todo.

Conforme fui creciendo y descifrando mejor la vida comprendí mejor a mi madre. Ella pudo sacrificarse porque estaba obsesionada en que sus hijos se prepararan, tal vez pensando que de esa manera se cumplían los sueños que a ella se le habían escapado. Otra cosa hubiera sido desprenderse para siempre de uno de ellos, por más ventajas y convenientes que le ofrecieran.

Con el paso de los años valoré más esa determinación. Cuando estaba pasando sus últimos momentos hablé con ella, le hice cuentas de lo que había hecho por mí, pero sobre todo le agradecí de la manera más amorosa que pude, el que se hubiera sostenido a pesar del respeto y el aprecio que le tenía a los de Kansas. Además, yo nunca lo hubiera aceptado.